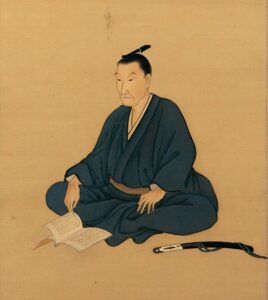

吉田松陰が獄中で始めた「共に学ぶ」姿勢

龍馬村塾の設立のヒントは、幕末の志士、吉田松陰のユニークな経験にあります。

松陰が江戸での遊学中、ペリー率いる黒船が浦賀に来航。この黒船を目の当たりにした松陰は、日本の国防の不備に強烈な危機感を覚えます。国を守るには「まず敵を知ること」と考えた松陰は、当時下田に停泊していたアメリカ船への直談判を試みるものの、失敗。この罪で捕らえられ、長州の野山獄という牢獄に送られます。

野山獄は独房で、松陰の他には11人の囚人がいるものの、牢獄らしく会話もない無言の状態でした。しかし、松陰はここで驚くべき行動に出ます。

「このようにお互い、ぼんやりと獄中の日をすごしていても仕方があるまいと思いますが、おのおのいかがでありましょう」

こう切り出し、その場の皆に、これを機に物を習おうと提案したのです。

提案は受け入れられ、毎日交代制で誰かが「先生」となり、他の人がその専門分野を学ぶという、異例の学びの場が誕生しました。無言の牢獄が、一転して知的好奇心に満ちた空間に変わったのです。

この「互いに教え、共に学ぶ」という松陰の姿勢は、後に彼が叔父から引き継ぎ、二代目となった松下村塾の教育理念にも深く影響を与えます。この「教えるのではなく、共に学ぶ」という松陰の教育スタイルへの敬意を表して、私たちタイ龍馬会の学びの場を「龍馬村塾」と名付けました。

経験に基づいた「知恵」を交換する魅力

現代において、本やインターネットから得られる「知識」はスマホ一つで簡単に手に入ります。しかし、本当に価値があるのは、人が社会で長年経験を積み、自ら行動して得た「知恵」です。これは、ネットや本からは決して得られない、実際の経験に基づいたノウハウと言えます。

誰かの仕事や活動から生まれた、その「知恵」を、自分の仕事や人生そのものに活かすことができたら、これほどおもしろいことはないとは思いませんか?

例えば、私の専門分野である元ホテルマンとしての「おもてなし」や、長年宝飾業界で培った「ダイヤモンド」の知恵を例に挙げましょう。ある時、私はラーメン屋を経営する友人に、GUCCHI創業者の言葉を引用し「価格は高ければ高いほど顧客満足となる。それがブランドというもの」という話をしました。

宝飾業界では、世界に一つしかないダイヤモンドは価格設定は高ければ高いほど、「これだけ高い金額を払った」という体験がそのまま顧客満足に繋がる(もちろん、それに見合う付加価値は必要)というのは、ある意味ありふれた話題です。

しかし、これを「自分とは関係ない業界の話」とスルーしなかった友人は、すぐに自身のビジネスに取り入れました。彼は、バンコクのラーメンの相場(200〜300バーツ)を大きく超える600〜800バーツにまで価格を上げ、商売繁盛にさらなる拍車をかけたのです。彼は、他人の「知恵」を、確実に自分のものにしました。

龍馬村塾では、このように「自分が大量の人生時間を費やすことなく、他の業界(専門分野)の知恵」を学ぶことができます。

自分の生きる世界とは異なる世界観、つまり「普段の日常生活を送っているだけではまず出逢うことのない」貴重な知恵に触れることは、あなたの人生に新しいチャンスをもたらすかも知れません。

実際に、私は龍馬村塾でビットコインを学び暗号資産を取り扱うようになり、速読のノウハウを知って実践し、また講師に師事してお稽古を通じて着物も自分で着られるようになりました。

結論として、この龍馬村塾は「めっちゃためになるし、おもしろい!」学びの場なのです。

龍馬村塾

塾長 苅部俊雄